こんばんは。TAK666です。

レジデントが代わる代わるオススメハードテクノを紹介するこのコーナー、

2週間ぶりに担当致します。

【告知1】

次回Hardonizeの日程が公開されております。

【大事なお知らせ】

次回 #Hardonize 開催決定!? Hardonize 45 ?

2023/10/14(土) 15:00-21:00

at Waseda Sabaco(Tokyo)[Guest DJ]

TBA[Resident DJ]

774Muzik @774muzik

Sango @Sango

TAK666 @012345666_

yuduki @akuwa[VJ Crew]

KNOCKHEADZ pic.twitter.com/UCbPQce5Se— Hardonize@15th Anniversary (@hardonize) July 19, 2023

10月14日(土曜日)、スタート時間が若干変わりまして15時からとなります。

場所はいつもの早稲田茶箱。

近日中にゲストDJについて発表がございますので、お見逃しの無いよう。

15周年イヤーの(おそらく)最後の回、何卒よろしくお願い致します。

【告知2】

以前Hardonizeにもご出演頂いた204さんの主宰するハードハウスにスポットを当てたオンラインプログラム、THE DAY OF HARDHOUSE 2023に参加させて頂くことになりました。

【告知】

AJdexの夏といえば・・・そう、今年も来たぞハードハウスの日!

東京、高知、大阪、愛知と日本各地からオンラインで全8組、8時間SPでお届けします!!8/6 Sun

16:00-24:00

All Japan donkers exclusive Presents

THE DAY OF HARDHOUSE 2023https://t.co/yHQEtkiv3H#DOHH2023 pic.twitter.com/MioFYRXr8H— 204(ニワシ) 8/6 #DOHH2023 (@204nws) July 17, 2023

ハードハウスオンリーのイベントに参加するというのは初めてなので、受け入れてもらえるかという若干の不安はあるものの、音楽としてのハードハウスは当連載でもちょくちょく取り上げているように好きで(使う予定もないのに)しばしば買っているので、その辺りを放出できたらなと考えております。

一応主宰からは『プレイ内容は任せる!』というお言葉を頂いておりますので、どこまで振れ幅を出すかということも含めて準備します。

参考までに、僕がHardonizeでハードテクノ以外をプレイしたことは1度や2度ではありません。

日程は今週末08月06日(日曜日)16時スタート。

こちらはオンライン配信となりますので、各々良き環境で良きようにお楽しみ頂けますと幸いです。

配信URL:http://twitch.tv/204nws

【近況】

そう、買ったんですよ、XDJ-XZを。

(何点か異物が映ってますが、気にしないでください。)

まだ使いこなせてないのですが、大型プラッター2台と4chミキサーとしては上々のパフォーマンスを発揮するということが(先日またウチで突発B2Bが始まってから)分かったのでしばらく使い込みたいと思います。

何なら上記の今週末の配信にて使用すると思いますのでご興味の方は是非。

【今回のお題】

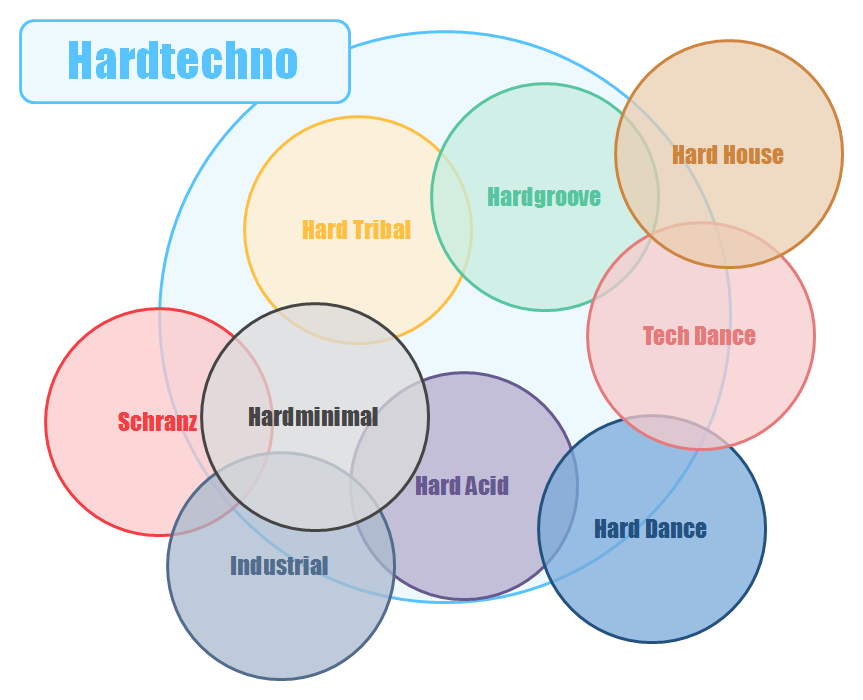

さて、当連載に於ける自分の回ではハードテクノのサブジャンルにテーマを絞り、その中のオススメ楽曲について取り上げていく形式となっております。

ハードテクノとはどういった音楽を指すのか知りたいと云う方がいらっしゃいましたら約半年に渡ってお送りしておりました特別連載ハードテクノとは何か?をご参照ください。

ハードテクノをサブジャンルごとに分類し、それぞれの生い立ちや代表曲などをまとめております。

ですが、今回取り上げるテーマはハードテクノの分類外となる

になります。

この音楽をひとくちに説明するのは非常に難しいのですが、1990年代初頭に端を発するいくつかの特徴的なサウンドやリズムを持つ音楽や文化そのものという感じでしょうか。

サウンドについては以前オールドスクールレイヴ特集というのを執筆しており、いわゆるクラシックと呼ばれる定番曲についていくつか取り上げました。

これらの曲の要素は現行の曲に於いても度々用いられており、それも多岐のジャンルに渡っている、いわばクラブミュージック全体の共通認識となっている音楽でもあります。

勿論ハードテクノにもレイヴのサウンドを用いた曲は頻繁にリリースされており、当連載でしばしば色々な人が取り上げていますね。

で、今回の趣旨としては特にジャンルを絞らず、レイヴサウンドを用いた最近のトラックについて取り上げていくというものになります。

とはいえ一応(一応ね?)Hardonizeはハードテクノのパーティーですので、テンポだけはハードテクノに近いニア140BPMでまとめました。

4つ打ちもあればブレイクビーツもあり、派手なものもあれば渋いものもあるという、レイヴの懐の深さの片鱗を楽しんでもらえたら幸いです。

早速ですが新作レイヴ紹介いってみましょう。

【曲紹介】

イギリスのプロデューサーNicky Allenによるレイヴ。

Afrika Bambaataa / Just Get Up And Danceのラップモロ使い、M1ピアノ、レイヴスタブ乗せまくりのド直球トラック。

曲のテンション的にはド派手という程でもなく丁度良い塩梅に落ち着いていて、ピークタイムへの導入をガッチリ支えてくれるタイプです。

パートによって4つ打ちとブレイクビーツを織り交ぜており、どちらにも対応できるのが非常に◎。

ちなみにフリーダウンロード。

Papi’s Pumping Piano | ABSOLUTE.

イギリスのプロデューサーABSOLUTE.によるレイヴ。

前面に押し出されたM1ピアノのリフがとてもあざとい。(誉め言葉)

このリフと前のめりな打ち方のハイハットにアシッドベース、という構造的にはシンプルにまとめられているトラック。

序盤から終盤までどこでも任せられる優等生。

Underground Defiance (Original Mix) | HUD

イギリスのプロデューサーHUDによるレイヴ。

やや速めのテンポに手数の多い推進力抜群のリズムがグイグイ引っ張ってくれます。

とりたてて派手な音があるわけではないものの、うねりのある深めのベースとシンプルなリフの組み合わせがオールドスクール感を纏っている印象を受けます。

HUDは以前フリーダウンロード特集を行った際に触れたことがあるのですが、往年のレイヴクラシックをアレンジしたトラックが彼のbandcampページで大量に公開されております。

直近ではないものの、今年03月にリリースされた個人的にインパクト高かったものがこちら。

The Prodigy – Your Love (HUD Remix) | HUD

言わずもがなの原曲。

4つ打ちにアレンジされたリズムに加えて全体的に音も太くなっており、現代仕様といったアップデート版といった感じ。

30年以上前のネタですが、未だに反応してしまいます。

Stream DubPlates #28 – Wanna Be Riddim by Weapon Of Choice | Listen online for free on SoundCloud

アイルランドのブートレグレーベルWeapon Of Choiceからリリースされたブレイクス。

Michael Jackson / Wanna Be Startin’ Somethin’ネタ。

15年くらい前のハードテクノでも結構サンプリングされていましたね。

小刻みにブラスサウンドが入っており、ファンキーさを演出しているかと思いきやベースはスーパーハードでドープ。

ところどころにややエモレトロなシンセの音が入っているのが遊び心あって良いですね。

ちなみにフリーダウンロード。

あとこれは1年前に公開されたものですが、破壊力抜群のネタなので今回の趣旨とは関係なく置いておきます。

Stream DubPlates #8 – One More Dub by Weapon Of Choice | Listen online for free on SoundCloud

言わずもがなの原曲。(2回目)

ジャンルとしてはガラージなのですが、そもそもガラージの汎用性が高すぎるのと元ネタの強さも相まってこのジャンルにこだわらなくても使いどころはある筈。

当然これもフリーダウンロード。

とにかく持ち帰り推奨です。

イギリスのベテランプロデューサーHellfishの変名義プロジェクトSecret Squirrelによるブレイクス。

これは直近のリリースに於いて1番変だと思いました。

脱力さえ感じる珍妙なフレーズのリフをメインに据え、そのリフのままアナログベースに遷移する、何というかあくまで個人的にですけど、カッコいいの概念からは大きくかけ離れたトラック。

少なくとも2023年リリースされたという事実を素直には受け入れられない、そんなタイプの曲です。

しれっと書きましたけど、このアーティストのメイン名義でもあるHellfishはハードコアの中でも取り立ててテンポが速く、硬いリズムを特徴とするスタイルを代表するレジェンドプロデューサーなので、

(現時点での最新曲。こういったスタイルを四半世紀に渡って支え続けている怪物魚。)

その片鱗が全く感じられないこういった曲を手掛けていたことにも驚いたフシがあります。

尚、この曲はbeatportやbandcampといった一般的な配信サイトには流通しておらず、リリース元であるKniteforce Revolutionの公式サイトからのみ購入が可能です。

Kniteforce Revolution | Secret Squirrel – Wickford Badboy EP (2×12″ Vinyl + Digital)

1990年代初頭よりハッピーハードコア含むイギリスのレイヴシーンに強い影響を与え続けているレーベルなので、この音楽が好きな方は是非他のリリースも追ってみてください。

僕とSangoさんは大好きなレーベルです。

Stream DJ Total 90 – Buzz Blades by SPRAYBOX | Listen online for free on SoundCloud

イギリスのプロデューサーDJ Total 90によるガラージ。

メインリフとして起用されているレイヴオルガンのサウンドはピュアレイヴとの相性抜群。

深いところでうねるベースもオールドスクール感あって大分好きです。

この曲は日本を代表するガラージレーベルSPRAYBOXよりフォロワー1000人記念盤としてリリースされたものでして、なんとEP丸ごとフリーダウンロードとなっております。

即戦力間違いないクラスのトラックしか収録されてないので、是非チェックお願いします。

Stream SPRAYBOX | Listen to SPRAYBOX 1K WORLD PACK [Free Download] playlist online for free on SoundCloud

Give It To Me (Original Mix) by FJAAK :: Beatport

ドイツのプロデューサーユニットFJAAKによるテクノ。

キックは硬い4つ打ち、パーカッションはブレイクビートという異形のリズムにインパクトの高いシンプルなリフというFJAAK節全開のトラック。

ブレイク明け前の無音になる箇所とか現場で聴いたら爆沸きかダダ滑りかのどちらかなわけで、ハイリスクハイリターンでしかない。

先日Mck4yさんとも話したんですけど、今年遊びに行ってインパクト高かったパーティーは今のところブッチギリで03月のFJAAK来日公演です。

あんな狂乱の空間と体験は後にも先にも無いんじゃないかという気がしており、それを思い起こさせるようなトラックです。

実際かかってたかもしれん。もうよう分からん。

For The People (Original Mix) by KiNK :: Beatport

ブルガリアのプロデューサーKiNKによるテクノ。

こちらもインパクト打点高め且つヒプノティックなシンセがメインになっておりますが、ビートは明確に非4つ打ちの箇所が多めです。

ただ、中盤でビックリするくらいラフなキックが4つ打ち進行になる箇所があり、これもこれで変としか言えない分類に属します。

僕の中でKiNKとFJAAKは荒っぽく快楽的で変なテクノの作り手として全面的に信頼を置いている2大巨頭。

今回2組ともそのクオリティが全面に出ていてファンとして嬉しい限りなので、今後も引き続きチェックしていきます。

Enter The Beats (Original Mix) by Pavel Bibikov :: Beatport

ウクライナのプロデューサーPavel Bibikovによるハードテクノ。

今年に入って速いテンポと硬くて密度の高いリズムのトラックが目立つようになったPavel Bibikovですが、この曲にもその趣向が存分に発揮されております。

メインリフはド定番のレイヴオルガンで、シンプルな分インパクトと汎用性が高い。

ウワモノを活かしてハードダンスに繋ぐも良し、ビート強度を活かしてシュランツに繋ぐも良しという、アグレッシヴな橋渡しにハマりそうなトラック。

Goldfader – Golden Times | Goldfader

モルドバのプロデューサーGoldfaderによるテクノ。

キックや、リフ、ベースに至るまで全体的にレトロなサウンドでまとまっているというのが第一印象ですが、『ではこの曲のジャンルは?』と聞かれるとかなり答えに詰まります。

かなりシンセが前に出ているのでトランスっぽさはあるものの、その質感の古さや音の刻み方からレイヴを彷彿とさせる感もあり、その上ずっとリズムパートが続く曲の構成はテクノと言えます。

これはそれぞれのジャンルのフォーマットが確立していなかった1990年代初期~中期辺りに見かけたバリアレックなスタイルに近く、すっかりジャンルの概念が確立されている2023年にこういった曲がまだリリースされていることにかなり驚きを覚えました。

しかも当時はまだジャンルの正解が分からないからこそ各々実験的な手法を試していた時代だったのに対し、

このGoldfaderというアーティストはテクノ、ハウス、トランス、レイヴの特徴をそれぞれ認識し、その上で融合させている印象を受けるので相当器用だと思います。

彼のbandcampページでは大体1ヶ月に1曲のペースでコンスタントにリリースが続いており、その大方がこういったバリアレックサウンドなので個人的に直近のDIGの中でかなり刺さりました。

楽しい雰囲気を纏っていた頃のテクノとか好きな方に是非オススメしたいアーティストです。

最後はストレートなレイヴを紹介します。

Naked in the Rain (S.U.R.E. Take XTC Remix) by Herve :: Beatport

イギリスのプロデューサーユニットS.U.R.E.によるレイヴ。

ピッチ高めのボイスサンプル、M1ピアノ、アシッドサウンド、ファットなベースライン、4役満貫、4000点オールです。

大方の人が予想する『レイヴといえば。』がこの曲に詰まっています。

ブレイクビーツと4つ打ちを行ったり来たりするのもクロスオーバー民としては大変便利で、メインパートのエモーショナルな雰囲気もピークタイムにハマるであろう、とにかく機能性に富んだトラック。

【次回】

そんなワケで今回はここまで。

次週08月08日は774Muzikさんが担当します。

では。