こんばんは。TAK666です。

レジデントが代わる代わるオススメハードテクノを紹介するこのコーナー、

2週間ぶりに担当致します。

【告知】

予てよりお伝えしておりますように、次回Hardonizeの日程が決まっております。

2023/1/21(sat) Hardonize #43 15th Anniversary Special | Hardonize web

開催15周年を祝した超豪華回です。

サウンド、ビジュアル共に死角なしのラインナップ、且つ15年変わらず信頼を置いている良質な音響環境でハードテクノの魅力を存分にお伝えします。

日付は来年2023年の01月21日。

会場はいつもの早稲田茶箱でお待ちしております。

【近況】

突然で恐縮ですが、皆様は八潮のミクさんというのを聞いたことがあるでしょうか?

これです。

埼玉県八潮市のとある建設現場の壁に描かれたグラフィティでして、めちゃくちゃ見事な反面『なぜ八潮に?』という謎っぷりが絶妙で個人的に好きなスポットだったわけです。

ちなみにこの初音ミク以外にも人物画からロゴまで様々なスタイルのグラフィティがずらっと並んでいてそれも壮観でした。

で、上の写真は2019年に撮影したものだったのですが、2021年にもなると経年劣化でこうなっていくわけです。

これはこれで味があるのですが、まぁこのまま朽ちて消えてしまうのかと思いきや、今年の秋頃になんと描き直されたらしいんです。

これは直接見たいと思って先日再度八潮に訪問してみたのですが、

壁ごと撤去されてました。

後々調べたら撤去された直後だったっぽくて余計に悔しかったですという雑記でした。

際に残ったスプレー跡。

【今回のお題】

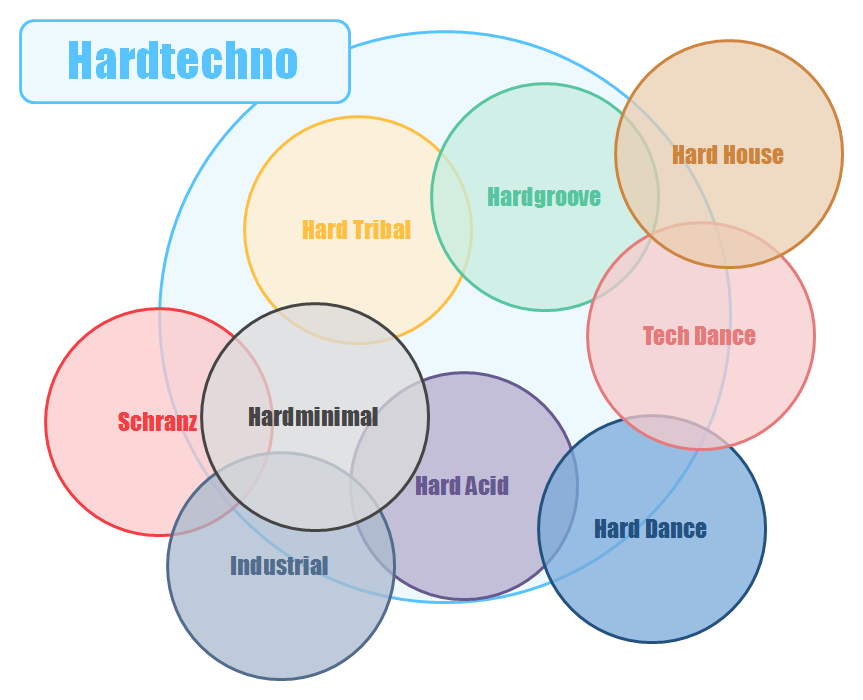

さて、当連載に於ける自分の回ではハードテクノのサブジャンルにテーマを絞り、その中のオススメ楽曲について取り上げていく形式となっております。

ハードテクノとはどういった音楽を指すのか知りたいと云う方がいらっしゃいましたら約半年に渡ってお送りしておりました特別連載ハードテクノとは何か?をご参照ください。

ハードテクノをサブジャンルごとに分類し、それぞれの生い立ちや代表曲などをまとめております。

今回取り上げるサブジャンルは

です。

特別連載に於いては第8回に取り上げた歪んだリズムを最大の特徴とするダークでシリアスなテクノのスタイルです。

過去この音楽を取り上げた回としては

新作インダストリアルテクノ (2020年05月版)

の1回のみでした。

近い内容としては

新作ハードミニマル (2021年09月版)

新作非4つ打ちテクノ (2022年09月版)

この辺りも挙げられます。

メインテーマとして取り上げた回こそ少ないものの、近年のメインストリームテクノの先鋭化、硬質化に伴い、それらと一括りにして当連載で取り上げることはしばしばあるといった感じです。

気候がまあまあ寒くなってきたこともあり、冷徹なテクノが合う季節かなと思ったのでこのテーマです。

結構アップリフティングなテーマも続いてしまいましたし、ここらでハードテクノの陰の部分にもスポットを当てていきたいと思います。

早速ですがここ1~2ヶ月でリリースされた新作インダストリアル紹介いってみましょう。

【曲紹介】

Grounded (Original Mix) by MarAxe on Beatport

スウェーデンのプロデューサーMarAxeによるインダストリアル。

圧迫感のあるボトムが印象的である一方、ドライなクラップによる推進力も兼ね備わった曲。

ひたすらリズムとショートブレイクを繰り返す、飾り気の一切ないスタイルが昔堅気っぽいですね。

ちなみにこの曲、Naked Lunchというポルトガルを代表するテクノレーベルからのリリースなのですが、ここまで硬いトラックの輩出は結構珍しい気がします。

In Your Face (Original Mix) by FORBIDDEN on Beatport

セルビアのプロデューサーFORBIDDENによるインダストリアル。

圧のあるローファイなリズムが印象的なトラック。

金物リズムによる前のめり感はありつつも、最小限の音数で構成されているあたり、ミニマルに通じる精神性があります。

Necromancy (Original Mix) by Strasse Killer on Beatport

ハンガリーのプロデューサーStrasse Killerによるインダストリアル。

叩きつけるような強烈なキックに重心を置いた曲。

後ろの方で仄かに聴こえる効果音も相まって不穏な雰囲気が延々と漂っています。

Shadows (Original Mix) by Radome on Beatport

イタリアのプロデューサーRadomeによるインダストリアル。

歪み度の高いリズムが非4つ打ちでループしているスタイルのもの。

どのサウンドを取っても無機質で冷たい印象があり、こういうのを聴きたくてインダストリアルを掘っているところはあります。

4つ打ちと織り交ぜて使うことで緩急つけた流れを構築できると理想的ですね。

Zodiac (Original Mix) by Gene Karz, Lesia Karz on Beatport

ベラルーシのプロデューサー同士Gene KarzとLesia Karzによるインダストリアル。

更に歪み度が上がり、ハードコアのようなリズムを擁したトラック。

緊張感を煽るアラームのようなリフも相まって工場で聴いているかのような気分にさせてくれます。

Kenia (Original Mix) by Mark Rey on Beatport

スペインのプロデューサーMark Reyによるインダストリアル。

旧来ファンキーなハードグルーヴを手掛けていたアーティストでしたが、ここ最近はストイックなテクノと絡め、互いの中間点をいく少し変わったスタイルを確立しているような印象があります。

この曲もトライバル風味なパーカッションやボイスサンプルは使われているものの、ビートがめちゃくちゃ重厚でビックリします。

全体の構成もハードグルーヴ色が強いように感じますが、ハードグルーヴとして使ったら間違いなく浮いてしまいそうな不思議な曲。

かなり好きですねこれ。

ちなみにMark Reyは今月半ばに直近でリリースした楽曲をメインに収録したアルバム87のリリースを控えています。

87 by Mark Rey on MP3, WAV, FLAC, AIFF & ALAC at Juno Download

中道を進むがゆえにどの型にも当て嵌まらない、そんなヒトクセあるトラックが揃っていますので是非。

余談ですが、タイトルになっている数字は彼の生まれ年でもあります。

Erica Is to Blame (Original Mix) by Reiken on Beatport

アルゼンチンのプロデューサーReikenによるインダストリアル。

ディストーションアシッド+ストンプリズム。

硬派なインダストリアルのマインドが存分に表現されている攻めっ気満点の曲。

Draw Distance (Original Mix) by Strange Arrival on Beatport

オランダのプロデューサーStrange Arrivalによるインダストリアル。

幾層にも重ねられた金切り声のようなシンセがホラー指数高め。

過度に圧縮されたキックにも破壊力があります。

地下の薄暗いクラブが似合うタイプのトラック。

Fallen Angel (Original Mix) by D0T1 on Beatport

スロバキアのプロデューサーD0T1によるインダストリアル。

一聴して分かるパワフル且つ歪んだキックはまさしくハードコアのそれでありながら、中盤から差し込まれる浮遊感のあるパッドはある種それと相反する要素でもあります。

アンダーグラウンドの臭気が漂う逸品。

Industrial Sunrise (Original Mix) by Riotbot on Beatport

フィンランドのプロデューサーRiotbotによるインダストリアル。

ドイツ在住の日本人プロデューサーAyako Moriさん主宰のレーベルPhysical Techno Recordingからのリリース。

Riotbotのトラックは当連載でも度々取り上げているくらい好きなのですが、本作はこれまで彼が培ってきた要素が全部乗せになっているかのような仕上がりになっており、初見で『凄ぇ。』ってなりました。

・速いテンポ

・歪んだ硬いキック

・高密度のリズム

・非4つ打ち

・エモーショナルなシンセ群

これが1曲に詰まってます。

割と信じられないと思いますので、是非聴いてみてください。

特徴的なインダストリアルを手掛けるアーティストは他にも数多く存在しますが、オリジナリティという点に於いてRiotbotは頭1つ抜きん出ている感がします。

【まとめ】

以上、インダストリアル特集をお送りしました。

今回はとりわけウワモノの少ない冷徹スタイルのものをメインに選出しましたが、これらの他にもレイヴスタブやアシッドシンセといった快楽的なサウンドを含むスタイルの楽曲も結構頻繁にリリースされています。

数あるハードテクノのサブジャンルの中でもサウンドのハードさやインパクト、そして実験的なアプローチを含むアングラ指数に於いてはトップクラスではないかと思うので、

変ミュージックスキーとして引き続き追っていきたい音楽です。

あとたまたまかもしれませんが、アーティストの国籍が見事にバラバラでしたね。

近い音でもシュランツとかになるとドイツがかなり多くなるんですけどね。

そんなわけで今回はここまで。

そして次回から毎年恒例の特集

がスタートします。

その名の通り、2022年ももう終わりということで今年リリースされた中から印象的だった10曲を当レジデントメンバーがそれぞれ選びます。

1年を通して各種ハードテクノを取り上げ、プレイしてきた我々なので、これを読めば今年のハードテクノが分かるといいですね。

そして15周年のHardonizeの予習もバッチリといった企画となっております。

トップバッターは774Muzikさん!

12月13日公開予定です。

お見逃しなく。