こんばんは。TAK666です。

レジデントが代わる代わるオススメハードテクノを紹介するこのコーナー、

2週間ぶりに担当致します。

【告知1】

次回Hardonizeまで1ヶ月を切りました。

2022/7/16(sat) Hardonize#41 at waseda sabaco

gekkoさん、Mck4yさんという若きクロスオーバープレイヤー2名がゲスト。

様々なカルチャー、シーンを股に掛けた活動を展開している極めて器用な両名なので当日何が飛び出すのか全く予想がつきません。

告知直後から言ってること何も変わらなくて本当に申し訳ないです。

蓋を開けてみるまでどうなっているか分かりません。

シュレーディンガーのHardonizeです。

どうかその目で観測しに来てください。

07月16日、会場はいつもの早稲田茶箱でお待ちしております。

また、今回も入場エントリー制となっておりますので以下のURLよりご登録をお願い致します。

Hardonize #41 in東京 – パスマーケット

【告知2】

告知です!!!

TECHNOです!!

めっちゃテクノです!!

7/2!MY WORLD

DJ LINE UP

TAK666

Takayuki Kamiya(秋葉原重工)

鴇葉かなで(同人トランスでエモ散らかす会)

和泉幸奇(荒御霊、technoA)

issi

?VJ

Snafkin(映像犯、VOCAtraVERS)

和田アキホ(湯WIRE)

?PAINT

MASUMI pic.twitter.com/lDmRNu9Y76— issi (@issi_dj) June 10, 2022

Hardonizeの前週07月09日に静岡COAで出演機会を頂きました。

昨年05月に2会場を用いて行われた秋葉原重工以来の静岡出演です。

ちなみにその時はカレー作ってましたけど今回は多分ありません。多分。

Takayuki KamiyaさんやKouki Izumiさんら東京のテクノ勢と一緒です。

聴いたところによるとハードテクノ志向の高い回を想定しているとのことなので、それに沿うような選曲で臨みたいと考えております。

だって翌週ハードテクノかけないかもしれないからね!

お近くの方は是非。

【今回のお題】

さて、当連載に於ける自分の回ではハードテクノのサブジャンルにテーマを絞り、その中のオススメ楽曲について取り上げていく形式となっております。

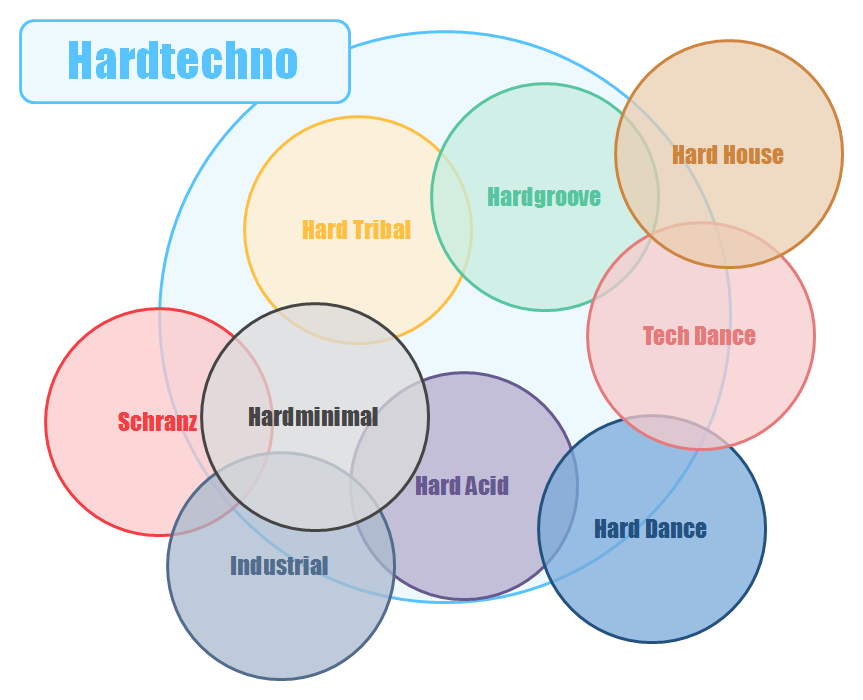

ハードテクノとはどういった音楽を指すのか知りたいと云う方がいらっしゃいましたら約半年に渡ってお送りしておりました特別連載ハードテクノとは何か?をご参照ください。

ハードテクノをサブジャンルごとに分類し、それぞれの生い立ちや代表曲などをまとめております。

それはそれとして最近の774muzikさんの回でブートレグについて言及していたので、今回は自分もそれにあやかりたいと考えている次第です。

しかし彼の記事を見てもお分かり頂ける通り、ブートレグといってもそのネタ元は様々です。

大半を占めるのは一般的によく知られたポップスや、ある程度知名度のあるダンスミュージックを各クリエイターが得意とするジャンルに当て嵌めるパターンでしょう。

それらは音楽としてのフォーマットに似通っている部分があるため、ある程度そのまま元ネタを流用できる部分があるものですが、時にそういった共通点のない、突飛なサンプリングを持ち前のアレンジ力とアイディアでダンスミュージックのフォーマットに落とし込んだブートレグというものが出てきます。

先の774muzikさんの回の中ではVanillaのリミックスがそれに当たります。

Stream The Disco Truck (of Vanilla) by BootMania IIDX | Listen online for free on SoundCloud

これは元ネタがCMソングなので尺が短く、そのままテクノに当て嵌めようとするとかなりタイトな構成になってしまうため、ボイスをループさせて別のトラックと合わせたり、時にピッチ加工してフレーズを調整するといったアイディアで捻じ伏せています。

他にもちょっと前にリリースされてHardonize内で唖然としたHomma Honganjiさんのこちらの楽曲や、

TV Detectives Club (Original Mix) by Homma Honganji on Beatport

Sangoさんが時折使っているコチラなどが同系統と言えます。

Da Funda (Original Mix) by Oiscarapper on Beatport

前者はテレビ探偵団のオープニング曲、後者は志村けんのだいじょうぶだぁのオープニング曲がそれぞれ元ネタとなっており、

ダンスミュージックと何の接点もない原曲をダンスミュージックに乗せる工夫が凝らされています。

というワケで今回取り上げるテーマは

とし、年代問わず自分の好きなトラックについて紹介していきます。

具体的には上で挙げたようなテレビ番組のオープニング、CM楽曲、民謡、果てはニュース番組や環境音といった辺りを引用としたテクノとなります。

面白楽曲ばかりかと思われるでしょうが、とりわけセンスやアイディアの光るものもございます。

早速ですがヒトクセあるサンプリングのテクノ特集いってみましょう。

【曲紹介】

Cake or Girl | レオパルドン | やばさ RECORDINGS

日本のプロデューサーユニットレオパルドンによるテクノ。

奇天烈なネタモノダンスミュージック、ナードコアを代表するアーティストであり、その彼らを代表する1曲でもあります。

元ネタは一切分からないが、タイトルが全てを物語っている強烈なボイスサンプリングが最大の特徴。

バックトラックはラフなハードダンスなので使い勝手も十分なリーサルウェポン。

2001年の作品なのでCDしか流通媒体がなく、かなりプレミアが付いていた時期もあったのですが、現在はこのように配信が行われております。

ネタモノ好きなら必携且つ必殺のトラック。

DONG-PANG!(ドンパン節:秋田県) by Onsen-taro on iTunes

みうらじゅんプロデュースによる民謡×ダンスミュージックをコンセプトにした覆面プロデューサー、ONSEN-TAROによるテクノ。

元ネタは盆踊りとかで用いられることもある秋田県の民謡、どんぱん節。

民謡ネタというだけでも十分珍しいのに、その中でもとりわけ脱力感のあるものを主題目に据えた曲。

三味線や和太鼓などを駆使したサウンドも含め、愉快なテクノといった塩梅。

PVもあるのですが、歌詞に因んだハゲ頭が大量に登場します。

これっぽっちも嬉しくねぇ。

THE SAFARI (KSD-CDJ-edit) / Lion Musashi (Remixed by SLK-9888.sys) – YouTube

同人サークルSilly Walkerを主宰していたSpelunkerさんによるテクノ。

某音楽ゲームのタイトル曲のアレンジとしてリリースされたものなのですが、タイトル繋がりでサンプリングされているのが富士サファリパークのCMソングであり、こちらのインパクトの方が強い曲。

あのCMの冒頭のブラス3音をひたすらループすることでフレーズを作るというセンスが絶妙。

随所に仕掛けられた下世話なサンプリング群も数寄者には堪らないですね。

そのブラスを支えているのが忙しいトライバルリズムなのでハードグルーヴの原型を満たしていると言えなくもない曲。

一時期の同人音楽のごった煮感が溢れまくっていてめちゃめちゃ好きな曲。

Point Getter 20 by The Anazaworld on Apple Music

日本のプロデューサーThe Anazaworldによるテクノ。

ちなみにリリース元は石野卓球やKAGAMIなどがかつて在籍していた日本の老舗テクノレーベル、Frogman Records。

派手なウワモノはなく、反復リズムとボイスループを軸にしたオーソドックスなテクノの雰囲気を纏って進行するものの、中盤で差し込まれるサンプリングがまさかの欽ちゃん&香取慎吾の全日本仮装大賞の採点音。

しかも不合格。

発想の根幹もさながら、当時国産テクノを牽引していた最前線のレーベルからリリースされた経緯も含めて謎が多いトラック。

Stream Tequila by Hiroshima Denryoku | Listen online for free on SoundCloud

日本の4人組奇天烈テクノバンドHiroshima Denryokuによるテクノ。

彼らの奇天烈っぷりをご存じない方は是非彼らのライブ映像を見て頂きたいのですが、メンバーにギター、ボーカル、リズムマシン担当がそれぞれ1人ずついる他にフロアで全身タイツ或いは全身サランラップの姿で奇妙な踊りをし続ける人がいるというアバンギャルドな構成のライブをします。

ちなみに早稲田茶箱とも縁のある方々で、1度ここでライブを見たこともあります。

そんな彼らのふざけきった楽曲がこれ。

どこかで1度は耳にするThe Champs / Tequilaネタのテクノといえばそれまでですが、

当時某歌舞伎役者が起こした暴行事件、通称『灰皿テキーラ事件』のニュース音声及び謝罪会見をサンプリングしており、なんというかこう、タチが悪い。

それでいてリズムマシン担当のatnrさんはゴリゴリに音楽理論を駆使して楽曲制作を行っているので出音が良い、且つメロディが美しい。

そのスキルを投入するのはこの曲ではないような気もする程、あらゆる方面に突き抜けた曲。

ライブもまた見たいですね。

Fantastic Explosion – Chocolate – YouTube

日本のプロデューサーユニットFANTASTIC EXPLOSIONによるハウス。

ボイスループはBelle Epoque / Disco Soundから、メインフレーズはDan Hartman / Relight My Fireから、

サビはLで始まる某お菓子メーカーのCMでお馴染み、しばたはつみ / My Sweet Little Eyesからそれぞれ引用しているてんこ盛りっぷり。

FANTASTIC EXPLOSIONの特徴として昭和っぽいサウンドを用いるという点があり、冒頭のナレーションにもそれが表れています。

それぞれが特大のインパクトを持つサンプリングなのに、互いに引けを取ることなく曲全体を構成しているという奇跡のバランスを持つトラック。

シンプルにハウスやディスコといった視点で見てもファンキーで使い勝手満点。

現在のところ配信がなく、CDも現在プレミアついてるようですが、入手の機会があったら是非。

Stream Gassyoh – Semitechno by Gassyoh | Listen online for free on SoundCloud

日本のプロデューサーGassyohさんによるテクノ。

ネットレーベルMaltine Recordsからリリースされたもので、現在もダウンロードが可能です。

タイトル通り、蝉の鳴き声をサンプリングしたテクノ。

それもハードミニマルに近い硬めのビートなのでサンプリング元との雰囲気の乖離が著しい。

それでもループし続けてると違和感が段々消えていくあたり、ミニマルの魔力を感じます。

でもこの発想はおかしい。

っていうかHardonizeレジデントはみんな何かしらの形でGassyohさんと縁がある筈なのにこの曲が流れたことは今のところない気がします。

春はryoh mitomi / haru-kaze、夏はGassyoh / Semitechnoくらいの感じで使い倒しても良さそうなのでは?

(秋と冬については思いつきませんでした。)

Kariyushi Urban Resort | ORIONBEATS and Yuki Hata | ORIONBEATS

沖縄民謡×テクノユニットRYUKYUDISKOの兄、ORIONBEATSによるテクノ。

今年の04月に出た比較的新しいもので、前のめりなグルーヴに三線や指笛といった沖縄感のあるサウンドが乗ったヒトクセありつつも、ダンスミュージックのソリッドな印象が出ています。

ただ、この曲の肝は中盤のブレイクで展開される強烈によれたビート。

凡そ一般的なテクノでは聴けないリズムの打ち方ですが、これが今回フィーチャリングに起用されたYuki Hataさんの手腕によるもの。

このnoteに詳しく書いてあったのですが、8小節トラックアワードという文字通り8小節という短い尺で曲を作るコンテストが行われ、そこに応募されたYuki Hataさんの8小節に、審査員として参加していたORIONBEATSが感銘を受けて今回のフィーチャリングが実現したという経緯があったようです。

ジャズから影響を受けたとされるアドリブ感強めのビートを得意としているようで、それがこの曲のブレイクに持ち込まれたものだったという、なかなか熱くなるストーリーがあった曲。

ちなみにRYUKYUDISKOとしてのリリースは2015年で止まっておりますが、沖縄民謡×テクノをメインコンセプトにし独特な楽曲はヒトクセあるので以下に好きな曲を貼っておきます。

Native Machine (Original Mix) by Ryukyudisko on Beatport

キラキラしたシンセサウンドに連打気味の三線という、東洋的でアップリフティングなテクノ。

途中の三連符の打ち方とかはモロに沖縄感出ますね。

HAIMURU BUSHI(For DJ Remaster 48khz 24bit) | CHURASHIMA NAVIGATOR

日本の4人組バンドCHURASHIMA NAVIGATORによるダブステップ。

こちらも沖縄を活動拠点としており、且つ沖縄民謡を取り入れているという点で共通しているものの、トラックの質感は全く異なっております。

深いベースラインに無機質なループ系のリフという緊張感のあるリズムに、エコーが施された三線と沖縄方言の伸びのあるボーカルの奇妙なコラボレーション。

サウンド的なアングラ感と地理的なアングラ感が豪快に合わさった素敵楽曲。

ちなみにタイトルの『はいむるぶし』とは沖縄の方言で南十字星を中心とし、その周囲に群れている星々を示す言葉だそうです。

[ムネオハウス] THE MUNEO HOUSE PV – yabaiyo (version1)

今回のオチ。

まさか令和の時代にこれを取り上げるとは自分でも思っていなかったんですが、今回のコンセプトにはバチッとハマってしまったので。

経緯についてはWikipediaのページを参照して頂きたいのですが、今から20年前に2ちゃんねるで匿名アーティストたちがこぞって鈴木宗男の国会答弁をサンプリングし、ダンスミュージックと組み合わせた楽曲を発表していたことがあったのです。

その数半年間で250曲以上。アルバム21枚相当というとんでもない量です。

中でも好きなのがこれでして、サウンド、展開、サンプリングの使い方、全てがアマチュア離れしています。

ドライブ感のあるベースラインに複数種類のリフを巧みに組み合わせ、ループ感は保ちつつドラマティックに展開していくトランスとテクノの中間くらいのトラック。

イントロのユーフォリックな感じもそれに拍車をかけていて当時のインターネットの謎のエネルギッシュさが内包されたようであり・・・マジで20年越しに何を真面目に分析しているんでしょう私は。

ちなみにまだ楽曲を配布しているところがあるのか調べたらありました。

公式サイトもまだ残ってました。

インターネット文化遺産として未来永劫残っていて欲しい。

どうでも良い話ですが、2002年当時実際にクラブでムネオハウスを題材としたパーティーが行われておりまして、当時未成年で行けなかったことが人生で悔しい出来事のかなり上位にきます。

かつてHardonizeレジデントだったLZDさんや、ゲストでお招きしたneco-punchさんはこの時の出演者サイドの方々で、実は一方的に知ってました。

まとめ

以上、ヒトクセあるサンプリングのテクノにスポットを当ててお送りしました。

数あるクラブミュージックの中でもテクノはストイック且つミニマルであることが必須条件であるかのような扱われ方をしておりますが、別にそれだけがテクノの面白さではないことは引き続き主張していきたいところです。

特に近年のテクノはインパクトのあるサウンドを用いたトラックが増えてきており、かつての何でもあり感を取り戻している印象も受けるので、その調子でもっと自由に、混乱を招くぐらいのトラックが増えてくることを変ミュージックスキーとして期待しております。

そんなわけで今回はここまで。

次週06月28日は774Muzikさんが担当します。

では。